概要・特色

当院では胃がんや大腸がんをはじめとする消化管の腫瘍、肝がんや膵がんなどの肝胆膵領域の腫瘍、胆石症、急性虫垂炎、消化管穿孔、痔疾患、ヘルニアなど消化器領域の疾患を幅広く扱っています。

病気の診断を受けられた患者さんの手術適応に関しては、毎週開催される消化器内科、消化器外科、放射線科、コメディカルなどとの多職種カンファレンスで検討し、決定しています。患者さんの病気の状態は一人ひとり異なりますので、チーム医療として丁寧に判断をして、画一的な治療ではなく患者さんに合った安全な治療(オーダーメイド治療)を行うように心がけています。

また、手術後の患者さんに対してもチームスタッフ全員で丁寧な術後管理・回診に努め、お元気に退院、外来通院ができるように全力でサポートいたします。

当院連携施設・地域診療機関の先生方へ

平素より当院への貴重な患者様のご紹介、ならびに地域医療にご協力賜り、心より感謝申し上げます。今後も当院での積極的な消化器外科診療を継続すべく、下記の患者様のご紹介につき、どうぞよろしくお願い申し上げます。

-

消化管良性・悪性疾患

- 胃癌、十二指腸癌、結腸・直腸癌など

-

肝胆膵良性・悪性疾患

-

肝臓癌、胆嚢・胆道癌、膵癌など

特に、局所進行だけでなく、遠隔転移を伴う膵癌患者様に対しても、集学的治療による積極的な外科治療に取り組んでいます。セカンドオピニオン外来もございますので、ぜひ、ご紹介ください。 - 胆のう結石症、胆のうポリープなど

- 肝胆膵領域の良性・良悪性境界病変など

特に、膵疾患である膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、神経内分泌腫瘍(PNEN)、充実性偽乳頭腫瘍(SPN)、粘液性嚢胞腫瘍(MCN)に対しては、積極的なロボット支援下手術の適応としています。

-

肝臓癌、胆嚢・胆道癌、膵癌など

-

その他

- 鼡径ヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなど

-

緊急手術

- 腸閉塞

- 穿孔性腹膜炎(消化性潰瘍、大腸穿孔など)

- ヘルニア嵌頓

- 虫垂炎

対応疾患・症状

上部消化管の疾患

胃がん

早期の場合は検診のバリウム検査や内視鏡検査で指摘されたりしますが、進行すると胃部不快感、食欲不振、さらには貧血、嘔吐、食事の通過障害が出現することもある疾患です。

-

手術治療手術治療の適応となる症例については、日本胃癌学会が作成した「胃癌治療ガイドライン」に基づいて手術方法を決定しています。早期胃がんの一部は内視鏡的治療の適応になりますが、内視鏡的切除が困難な病変や遺残再発リスクのある症例に対しては外科的手術が必要です。こうした早期胃がんに対して、当院では腹腔鏡下胃切除術を積極的に行っています。進行胃がんに対しては、基本的には従来通りの根治を目指した開腹手術を行っています。

-

化学療法手術治療を受けたステージⅡ、Ⅲの患者さんには、術後補助化学療法を行っています。胃癌治療ガイドラインでも推奨されており、術後補助化学療法を行うことで再発予防効果を期待します。

十二指腸がん

早期の場合は無症状のことも多いですが、進行すると食欲不振、つかえ感、嘔吐、出血などの症状が出現します。バリウム検査、上部消化管内視鏡検査などで診断されることがほとんどです。病気の進行を正確に診断し、内視鏡的切除あるいは外科的切除を選択することになります。十二指腸がんの外科的治療としては、十二指腸部分切除あるいは膵頭十二指腸切除術が選択されます。

下部消化管の疾患

大腸がん(結腸がん・直腸がん)

早期では検診の便潜血を指摘されたり、下血をしたりすることがあります。病状の進行に伴い、便通異常、腹部膨満感、腹痛、腸閉塞などの症状が出現する疾患です。

-

手術治療大腸がんでは腫瘍がどの部位にあるかによって切除範囲が決定されます。術式も回盲部切除術、右結腸切除術、横行結腸切除術、左結腸切除術、S状結腸切除術、直腸低位(高位)前方切除術、腹会陰式直腸切断術などがあり、腫瘍が肛門にきわめて近い場合やがんにより腸閉塞がおこっているなど、術前の全身状態によっては一時的/永久的人工肛門が必要になることもあります。結腸がん及び直腸がんともに、早期がんに対しては腹腔鏡下手術を行っていますが、結腸がんでは進行がんに対しても腹腔鏡下手術の適応を拡大して行っています。さらに大腸がんの場合、初発時や再発時に肝臓や肺に転移がある場合でも転移した部位の切除により治癒できる可能性があるため、切除可能と判断した場合は積極的に転移巣の切除を行っています。

-

化学療法大腸がん領域では多くの抗がん剤や分子標的治療薬が次々と新規に登場し、化学療法が急速に進歩しています。手術後の再発予防として行う化学療法(補助化学療法)と、切除しきれない進行がんや再発に対して行う化学療法とがあります。最近では複数の薬を組み合わせて使用する方法が標準化されており、特に点滴による化学療法ではなるべく自宅での生活を選択できるように、当院では外来化学療法室での治療を充実させています。

肝胆膵の疾患

肝がん

ウイルス性肝炎と呼ばれるB型肝炎もしくはC型肝炎から肝硬変となり、肝がんが発生することが大半です。その他にも、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)から肝がんが発生することもあります。腹部超音波検査やCT検査などで診断がなされた場合、治療が必要となります。外科的に切除が可能な場合、肝切除術が最も有効な治療法となります。手術以外の治療法として、肝動脈化学塞栓術(TACE)やラジオ波焼灼術(RFA)などの治療法、最近では分子標的治療薬なども治療選択肢となります。

胆管がん

血液検査の異常や黄疸のため、腹部超音波検査、CT検査、内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)などの詳しい検査で診断されることが多い疾患です。肝切除術や膵頭十二指腸切除術などの外科的治療が原則ですが、がんが発生した胆管の部位により治療法が選択されます。

胆石症

脂肪分の多い食事摂取後などに右上腹部痛発作が出現するのが典型的ですが、検診の超音波検査などで見つかる場合もあります。診断がなされた場合、特に症状がある場合は手術をお勧めします。腹腔鏡下胆嚢摘出術で行えることがほとんどのため、創部も小さく、早めの退院が可能です。

十二指腸乳頭部がん

胆管と膵管の合流する十二指腸乳頭部と呼ばれる部位に発生するがんです。典型的な症状は黄疸ですが、食欲不思や貧血などもあり得ます。詳しい検査により病気の進行を評価してから、内視鏡的切除が可能かどうか、あるいは外科的切除が必要なのかどうかを決定します。術式としては、膵頭十二指腸切除術の適応となります。

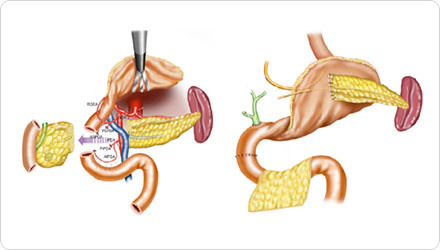

膵管内乳頭粘液性腫瘍

膵臓の中にある主膵管あるいは分枝膵管から発生する腫瘍です。粘液を産生する腫瘍であり、早期の段階では良性ですが、腫瘍が大きくなったり、腫瘍の中にある結節と呼ばれるものが大きくなってきたりした場合、悪性が疑われるために手術の適応となります。腫瘍が発生した膵臓の部位により手術方法が異なってきて、膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術が選択されます。

神経内分泌腫瘍

膵臓はホルモンを産生する臓器ですが、この腫瘍の典型的なものはインスリンやガストリンなどのホルモンを産生するものです。ホルモンを産生しないタイプも多くあります。この腫瘍の発育は非常に緩やかではありますが、肝臓やリンパなどに転移する場合もありますので、診断がなされたら手術をお勧めします。この腫瘍も、発生した膵臓の部位により手術方法が異なってきて、膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術、あるいは核出術などが選択されます。

膵がん

膵がんの症状としては、膵頭部に腫瘍ができた場合は黄疸、食欲不振、嘔吐、貧血などをきたします。膵体尾部に腫瘍ができた場合はなかなか症状が出ないことも多く、進行するにつれて背部痛、食欲不振、嘔吐などをきたします。膵がんは、血液検査、腹部超音波検査、CT検査、超音波内視鏡検査(EUS)、内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)などで診断をします。

医師紹介

主な実績

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 治療・検査 | 件数 | 治療・検査 | 件数 | 治療・検査 | 件数 |

| 胃がん手術 | 14(4) | 胃がん手術 | 21(11) | 胃がん手術 | 23(10) |

| 結腸・直腸がん手術 | 50(35) | 結腸・直腸がん手術 | 56(27) | 結腸・直腸がん手術 | 62(46) |

| 肝切除術 | 3 | 肝切除術 | 8 | 肝切除術 | 10 |

| 胆嚢手術 | 59(58) | 胆嚢手術 | 62(55) | 胆嚢手術 | 40(36) |

| 膵頭十二指腸切除術 | 37 | 膵頭十二指腸切除術 | 72 | 膵頭十二指腸切除術 | 63 |

| 膵体尾部切除術 | 22(4) | 膵体尾部切除術 | 25(9) | 膵体尾部切除術 | 19(3) |

| 虫垂切除術 | 24(19) | 虫垂切除術 | 29(27) | 虫垂切除術 | 28(24) |

| 鼠経ヘルニア根治術 | 55(11) | 鼠経ヘルニア根治術 | 50(18) | 鼠経ヘルニア根治術 | 43(16) |

| その他手術 | 107(9) | その他手術 | 94(4) | その他手術 | 82(1) |

( )内は腹腔鏡下手術件数

多施設共同臨床試験

- 膵癌に対する膵体尾部切除術におけるIsolation procedure vs. Conventional procedureの無作為化比較第II相試験

- AHCC(機能性食品)投与による切除可能・境界膵癌の治療成績改善を検証するための多施設共同二重盲検無作為化第II相比較試験

- 治癒切除不能胃癌に対するconversion surgeryの治療実態を調査する多施設共同前向き観察研究

- AHCC(機能性食品)投与による切除不能膵癌の治療成績改善を検討するための多施設共同第II相試験

- 切除可能及び切除可能境界膵癌における術前治療に関する臨床的意義の再考

- 膵頭十二指腸切除術における門脈合併切除例の検討

消化器外科をもっと詳しく

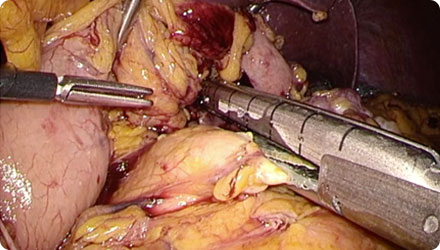

低侵襲膵切除術(腹腔鏡下膵切除術など)

膵臓内にできる腫瘍としては膵がんが最も多いですが、それ以外にも「低悪性度腫瘍」と呼ばれるいくつかの病気があります。代表的なものとして、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、粘液性嚢胞腫瘍(MCN)、神経内分泌腫瘍(PNEN)、充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)などが挙げられます。中でも、MCNやSPNは若い女性の膵体尾部にできやすいため、創部も小さく、体への侵襲も低い腹腔鏡下膵切除術の良い適応と考えられています。また、腹腔鏡手術ではなく開腹手術の中にも、低侵襲膵切除術と呼ばれる術式があります。当院では膵頭十二指腸第II部切除術(PHRSD)を得意としており、適応のある患者さんにはお勧めさせていただくこともあります。

当院では腹腔鏡下手術の適応と考えられた場合、患者さんに積極的にご案内させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。

ロボット支援下膵手術

消化器外科領域には、開腹手術、腹腔鏡下手術、さらにロボット支援下手術のアプローチ法があります。ロボット支援下手術はまずは消化管領域において導入され、外科手術ツールとして一般病院においても普及しつつあります。高度な技術を要する肝胆膵領域においても徐々に手術適応範囲が拡大していき、2020年には高難度手術の一つである膵頭十二指腸切除術にまで適応が拡大され、保険収載されています。

当院では、日本製の手術支援ロボット「hinotori™」による膵体尾部切除術を実施しております。ロボット支援下手術の特徴は、腹腔鏡下手術と異なり多関節機能を有するロボットアーム、さらには高解像度の3D画像による拡大視効果であり、従来の腹腔鏡下手術と比較してより精緻な手術操作が可能になります。

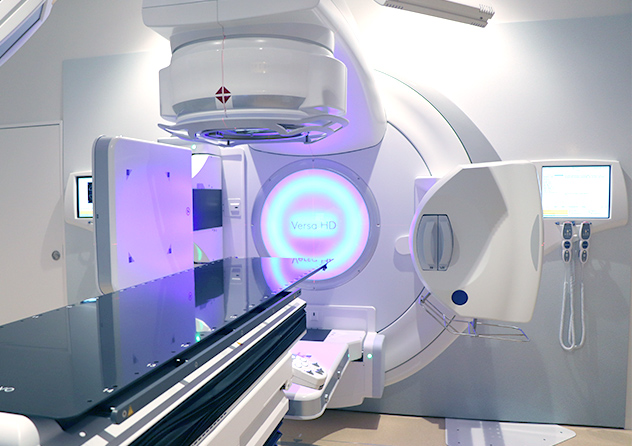

高精度放射線治療(Versa HD)

当院の放射線治療は、脳腫瘍や前立腺がん等、さまざまな疾患に対して適応のある放射線治療装置を採用しています。これは、従来の放射線治療装置とは異なり、周りの正常組織にはできるだけ放射線をあてないようにしながら、高線量の放射線を腫瘍だけに照射する新しい治療システムです。膵がん治療においても放射線治療は大事な選択肢の一つであり、現在では手術を予定されている患者さんの術前に抗がん剤と組み合わせて放射線治療を行い、その後に外科的切除を行う場合もあります。また、外科的切除が難しい場合、あるいは再発した部分などにも適応できる場合があります。

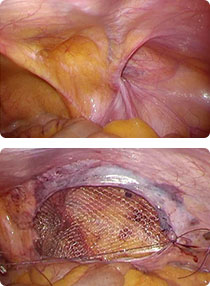

鼠径ヘルニア

鼠径ヘルニアとは、お腹の中の腹膜や腸の一部が鼠径部の筋膜の間から皮膚の下にでてくる病気で、一般には「脱腸」と呼ばれている病気です。成人の鼠径ヘルニアは自然に治ることはなく、治療法は手術のみとなります。当院では、再発が少なく術後のつっぱり感や痛みが少ない人工補強物を使用する方法で手術を行なっております。アプローチ法としては、鼠径法(前方アプローチ)と腹腔鏡手術があり、当院では腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)を導入し、患者さんの状態に応じて最も適切な手術方法を選択するようにしております。

急性虫垂炎

右下腹部痛や発熱などの症状がある疾患です。緊急手術が必要となった場合は、全身麻酔下で腹腔鏡下虫垂切除術を中心に行っています。初診時の状態によっては抗生物質による点滴治療を行った後、待機的手術(interval appendectomy)を行う場合もあります。

痔核

痔核には直腸側にできる内痔核と肛門側にできる外痔核があり、肛門痛、出血、脱出などが主な症状です。脱出を伴う内痔核に対しては、当院では痔核硬化療法(ALTA療法)を行っています。

急性腹症

急性腹症とは急激に発症し、激しい腹痛を伴う疾患の総称で、早急に診断、治療(多くは手術)を必要とする状態です。頻度の高い疾患としては急性虫垂炎の他、十二指腸潰瘍による穿孔性腹膜炎、絞扼性腸閉塞(腸管の循環不全を伴った腸閉塞)、ヘルニア嵌頓、急性胆嚢炎等があげられます。これらの緊急性の高い疾患に対しては、当院では24時間体制で対応しています。