呼吸器感染症 -CT画像をどう読むか-

平成22年4月20日(火)、病診連携システム登録医の先生方をお招きして勉強会を開催いたしました。勉強会の内容をまとめましたので、以下にご紹介いたします。

はじめに

近年の画像診断技術は大きく進歩しています。しかし画像は、そもそも病気が写しだされたものですので、おきている病態をより深く理解する必要性が高まっているともいえます。“故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知らば、以って師と為すべし”の言葉どおり、呼吸器感染症においても、先人の作りあげた学問を大切にしてはじめて画像の解釈ができるのです。今回の病診連携勉強会では呼吸器感染症における画像診断について、CTの仕組みや肺の解剖を前半に、後半では代表的な呼吸器感染症の画像所見を、病態からせまってお話させていただきました。紙面の都合もありここでは肺炎の成り立ちと、肺結核、マイコプラズマ肺炎の病態について話したいと思います。

肺炎の成り立ち

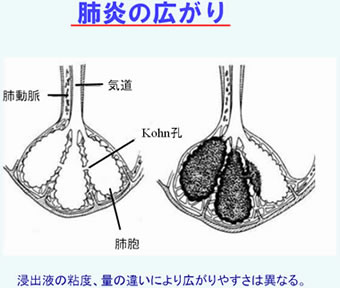

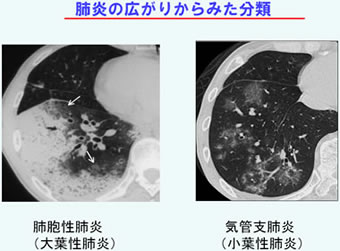

肺炎の広がりを模式図で示してみました(図1)。肺は約100〜200μmの大きさの肺胞という単位でできています。この中は通常、気体がありガス交換が行われているのですが、肺炎ではこの中に炎症性浮腫液とよばれる液体が充満します。炎症性浮腫液はKohn孔(肺胞―肺胞間孔)などの穴をぬけて隣の肺胞に広がります。 肺炎は形態的に肺胞性肺炎と気管支肺炎に区別されます。炎症性浮腫液の粘性が低く、どんどんと広がっていくのが肺胞性肺炎です。反対に最も強い炎症があるのが気道(気管支や細気管支)で、炎症性浮腫液の粘性が高く、広がりが制限されているのが気管支肺炎です。肺胞性肺炎と気管支肺炎のCT画像を示します(図2)。どんどんと肺全体に広がっていく肺胞性肺炎と、気管支の周囲に円形にとどまる気管支肺炎の違いがわかると思います。肺胞性肺炎を起こしやすいのは、肺炎球菌肺炎とクレブシエラ肺炎が有名ですが、残念ながらこれだけで起因菌の同定はできません。しかし病態を理解することは、患者の症状を理解するのに役立ちます。

肺結核

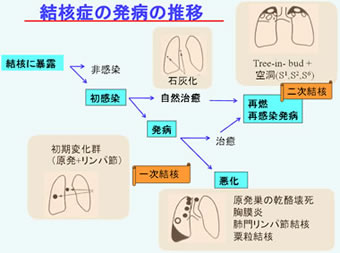

結核は、排菌している患者が咳をしたときに飛ぶ粘液の“しぶき”の中の結核菌を、肺に吸い込むことで感染します。初めて結核に感染することを初感染といいますが、発症の時間から、初感染に引き続いて発症する一次結核と、年余の時間の後に発症する二次結核に区別されます(図3)。一次結核では結核に対する免疫が未熟であり、リンパ節腫大や、血行性に広がり肺外結核を起こしやすいなどが特徴です。二次結核の多くは免疫力の低下時に、潜在していた結核菌の再燃、あるいは再感染で発症します。こういった発病の推移を知ることは、結核症のさまざまな病型の理解において大切です。

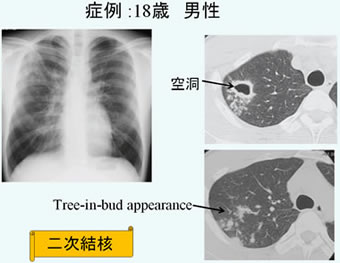

典型的な二次結核の画像を示します(図4)。二次結核は、肺尖部など肺の上のほうに多いのですが、これは高い酸素分圧と少ないリンパ流が原因です。二次結核では、空洞、tree-in-bud appearanceという画像所見が特徴です。空洞は壊死物質が痰として排出された結果ですが、この壊死はツベルクリン反応で知られる遅延型アレルギーという免疫反応によることが1958年に証明されています。臨床の場でもツベルクリン反応が陰性の患者で空洞があることはまずありません。細気管支が顕在化し、その周囲でたくさんの粒がみられる陰影は、開花前のつぼみをもった桜の枝に似ているため、tree-in-bud appearance(木の芽)と呼ばれます。結核菌が近くの気管支に散布され、ところどころで核(肉芽腫)を形成するためですが、“核を結する”という結核の語源もここからきています。

マイコプラズマ肺炎

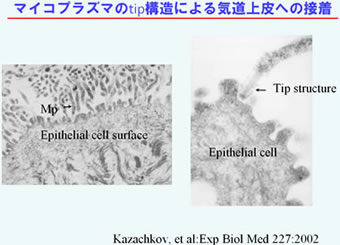

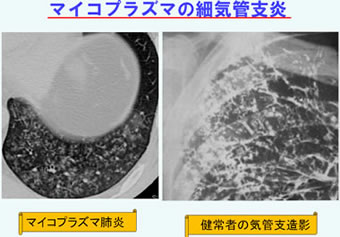

マイコプラズマは約2~3μmの大きさの細長い細菌です。このマイコプラズマの菌体の先端にはtip構造と呼ばれる細胞吸着器官があり、気道の線毛上皮に接着します(図5)。接着したマイコプラズマは0.3~0.4μm/秒の速さで線毛上皮を滑走しますが細胞内には入らず、表面感染という感染をします。こうして炎症は気道に沿って広がり、気管支炎、細気管支炎をおこしますが、マイコプラズマ肺炎の強い頑固な咳はこのためです。細気管支を起こしたマイコプラズマ肺炎のCT画像を示します(図6)。左がマイコプラズマ肺炎で右は健常者の気管支造影写真ですが、両者は非常に似ておりマイコプラズマが気管支にそって炎症を起こしているのがわかると思います。

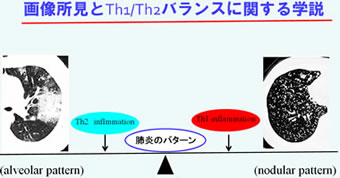

マイコプラズマ肺炎の気管支病変に並ぶもうひとつの特徴は、肺内の病変です。なぜ気道に表面感染するマイコプラズマが肺内に炎症をおこすのかは、研究で明らかになっています。マイコプズマの表面にあるリポタンパクを宿主が認識すると、免疫の中心的な役割を担うマクロファージが活性化され、肺内の炎症が生じるのです。

近年では、気管支炎、細気管支炎が強くでる病態と、肺内の炎症が強くでる病態は、宿主の免疫のバランスで決まると考えられています(図7)。マイコプラズマ肺炎のCT画像でも気管支に沿った病変と肺内病変が区別され映しだされますが、前述のようにマイコプラズマ肺炎は気道の表面感染が主体ですので、主気管支に沿った陰影はほぼ全例に認められます。

おわりに

今回は呼吸器感染症の画像診断について講演させていただきました。当院の呼吸器内科では肺感染症のみならず多様な呼吸器病の診断・治療を最先端のレベルで行えるよう日々精進しております。それと同時に温故知新を忘れず、先人が残した過去の知見を謙虚にしろうとする努力も続けています。